近日,内蒙古大学物理科学与技术学院,内蒙古自治区半导体光伏技术与能源材料重点实验室朱成军教授课题组在国际顶级期刊《Advanced Science》(《先进科学》SCI一区TOP,IF 14.3,全文链接:http://doi.org/10.1002/advs.202504087)上发表题为“Unveiling Sodium Diffusion Kinetics and Locking Mechanisms for High-Performance CZTSSe Photovoltaics”的研究论文。

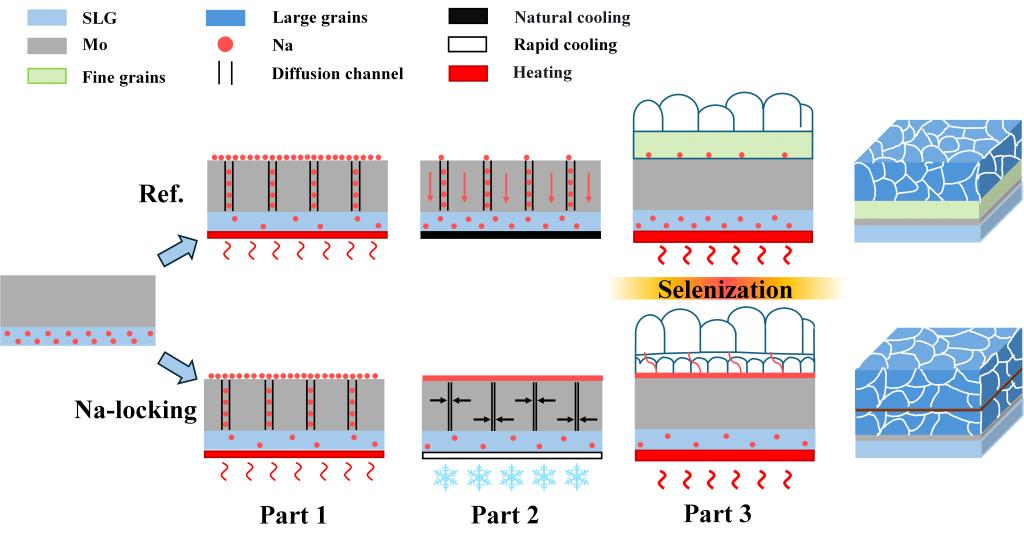

研究亮点:该工作首次揭示了Na在CZTSSe光伏材料中以中性原子形式(而非离子态)进行扩散的动力学机制,纠正了关于Na以离子态形式参与扩散的传统认知偏差;本研究通过创新的“Na锁定”策略,并结合热动力学调控(延长烧结时间并辅以快速冷却),将Na元素精准锚定于Mo/CZTSSe界面,同时实现了吸收层界面缺陷的钝化及其晶粒的横向生长。该策略促使CZTSSe吸收层形成致密双层结构,器件效率达到13.22%(无减反层),这也是当前聚焦于Na调控机制的CZTSSe光伏研究中所报道的最高效率。这种基于衬底自限性扩散的Na调控,在最小化对CZTSSe多元体系扰动的同时,有效避免了二次相的生成,具有工艺简便、稳定性高的优势。该方法为低成本、高性能薄膜太阳能电池的构建提供了通用型技术路径,并有望促进多元素半导体中界面工程与缺陷钝化的深入研究。

尽管含Na普通玻璃已被广泛用于Cu(In,Ga)Se2和CZTSSe电池以提升性能,但Na从钠钙玻璃向外扩散的机制及其作用原理始终缺乏系统研究。传统方法普遍依赖离子态Na+(如引入Na盐),但其引入伴随阴离子,反而加剧晶界缺陷并削弱钝化效果。此外,Na在晶界的分布规律及其与缺陷钝化的关联机制长期模糊,限制了器件性能的突破。针对上述挑战,本研究通过主动调控烧结时间与降温速率,创新提出“Na锁定策略”,结合热动力学调控手段,首次实现Na单质在Mo/CZTSSe界面的精准锚定。不同于传统离子态Na+因电子结构饱和而无法提供电荷的特性,中性Na原子凭借其未填满的电子轨道展现出独特的电子供体能力。该策略通过中性Na向晶界悬挂键的直接电子转移实现缺陷中和(类似H钝化机制),打破了传统“离子态Na钝化”的认知局限。通过建立Na扩散通道模型,系统揭示了其在晶界的富集行为与缺陷钝化协同机制,有效抑制非辐射复合过程。最终,吸收层晶粒横向生长优化了载流子传输路径,器件效率较传统方法提升近17%,同时验证了该方法在工艺简便性、稳定性及理论拓展性上的显著优势。

采用Na锁定策略和传统方法制备的CZTSSe中晶粒生长机制的比较示意图

论文以内蒙古大学为唯一通讯单位,朱成军教授为该论文的通讯作者,刘瑞建老师为论文的共同通讯作者,内蒙古大学物理科学与技术学院物理学博士研究生李姝雨为该论文的第一作者。该研究工作得到了国家自然科学基金(62064010、62104120、62164010和62464012)、内蒙古自然科学基金(2019BS06002)、内蒙古科学技术研究院技术创新引导项目(2023JSYD01002)、内蒙古自治区科技计划项目(2023KYPT0012、2023YFHH0061、2024YFKL0002和2023YFHH0049)和呼和浩特市“揭棒挂帅”(2024-JBGSG-1和2024-JBGS-G-2)等项目的支持。

(供稿:科学技术处 编辑:武涛 审核:刘雪峰 终审:阿茹娜)