近日,内蒙古大学段泽文特聘研究员(一作)、清华大学万春磊教授(通讯)及复旦大学赵彪副研究员(通讯)在国际顶刊Advanced. Science(中科院一区,IF:14.1,内蒙古大学为第一单位)发表题为“Ultra-Thin Oxide-Based Double-Layer Architecture Achieves Wide-Temperature Broadband Microwave Absorption by Synergizing Lorentz Resonance and Thermionic Transport”的研究论文。清华大学崔若鹏博士及北京化工大学李宜副教授作为重要贡献者在该工作理论分析中给予了极大支持。

信息技术的飞速发展使得频率位于Ku(12.4–18 GHz)等波段的微波在无线通信、雷达系统等现代应用中不可或缺,其高数据传输速率带来了显著优势。然而,微波的广泛使用也加剧了电磁污染问题,推动了对高性能微波吸收材料(MAMs)的需求。

传统MAMs(如磁性金属和碳基材料)在常温下表现出良好性能,但在高温环境下常因磁性丧失或氧化失效而受限。相比之下,陶瓷基材料(如SiC、Si3N4)凭借其固有的高温抗氧化性和稳定的介电性能,被视为理想候选材料。然而,这类材料通常介电常数较低,为实现有效吸收往往需要厚度超过3 mm,难以满足现代设备对轻量化和结构紧凑性的超薄设计要求。

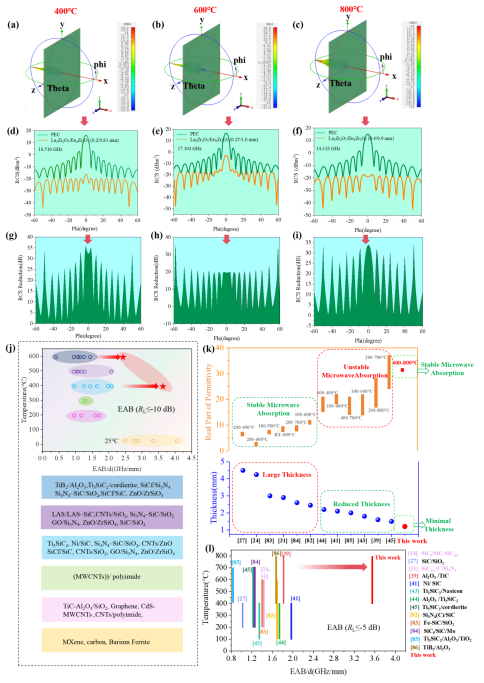

研究团队的核心创新在于选取具有八分之一本征阴离子位空位的稀土锆酸盐陶瓷锆酸镧(La2Zr2O7)和锆酸铕(Eu2Zr2O7),采用双层异质结构设计来解决上述问题。由氧离子激活的热离子弛豫极化与洛伦兹介电共振之间的平衡可以在不同温度下显著提高La2Zr2O7的介电常数实部,同时保持其稳定性;同时,强热离子传输诱导Eu2Zr2O7的介电损耗能力增加,从而有效拓宽吸收带宽(EAB)。此外,双层结构层间的宏观界面共振克服了四分之一波长理论的限制,产生了新吸收峰,从而进一步扩展带宽。在这些机制的协同耦合下,成功实现了卓越的有效吸收带宽:在超薄固定厚度仅为1.2 mm的情况下,-5 dB吸收带宽完全覆盖了Ku波段,并且在宽温度范围(400–800 °C)内实现了最大EAB/d为3.6 GHz mm−1。这种创新设计为开发超薄且宽温度适应的微波吸收材料提供了一种创新视角。

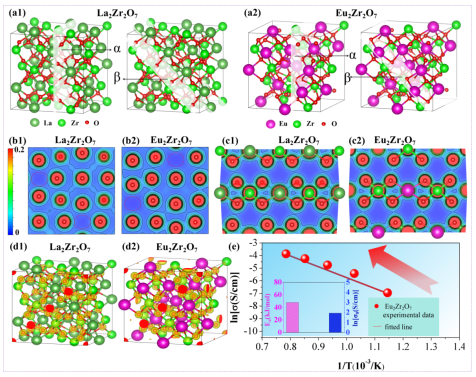

图1. Ln2Zr2O7晶格结构结构及介电损耗机制

电荷密度揭示了La2Zr2O7和Eu2Zr2O7晶体单元格内固有的氧空位缺陷(用红圈标出),表明稀土锆酸盐陶瓷(REZCs)中固有的高浓度氧空位。这些空位主要源于稀土锆酸盐陶瓷(REZCs)中镧系元素(Ln)原子与锆(Zr)原子之间的理论价态不等价,理想情况下,它们应该是电中性的。此外,根据电子探针微分析(EPMA)测量,La2Zr2O7和Eu2Zr2O7的氧/锆原子比小于3.5,这意味着除了固有氧空位外,稀土锆酸盐陶瓷(REZCs)中还有额外的带正电荷的氧空位以确保整体电中性。这些额外的氧空位可能与固有的氧空位共享一些正电荷,从而有效地稳定了稀土锆酸盐陶瓷(REZCs)的晶格结构。与La2Zr2O7低热离子传输相比,Eu2Zr2O7在高温下表现出较高的离子传导特性。氧离子的长程迁移导致高离子电导率,推动洛伦兹介电共振向洛伦兹型离子传导行为的转变。

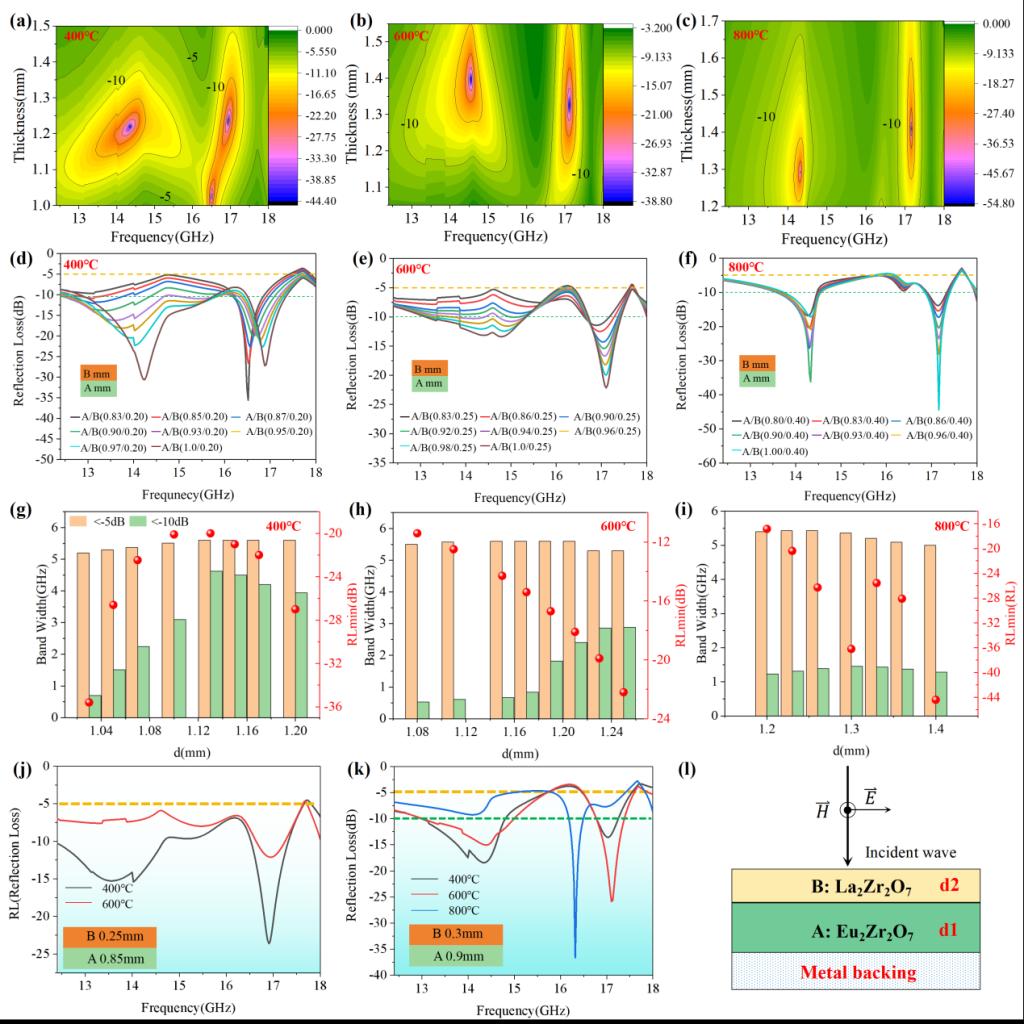

图2. 双层稀土锆酸盐微波吸收性能

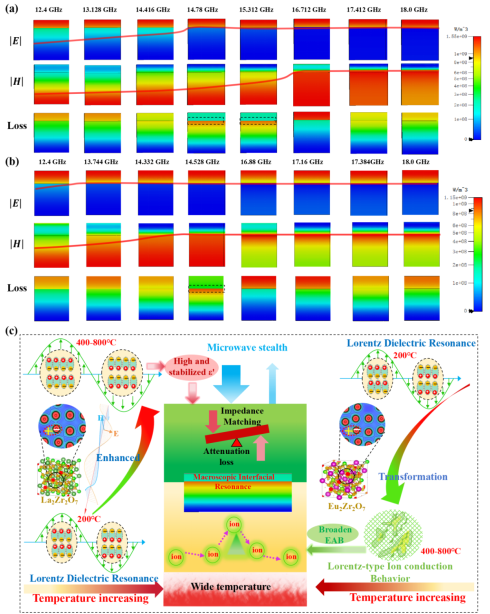

图3. 不同频率下的电场、磁场和能量损耗分布的模拟

图4. 双层La2Zr2O7/Eu2Zr2O7在变温下微波吸收特性

段泽文,内蒙古大学特聘研究员,内蒙古大学高层次人才“骏马计划”,硕士生导师,主持国家自然科学基金项目,自治区本级人才项目,参与慧眼行动项目。现主要从事材料表面摩擦磨损、辐射环境下润滑与防护涂层服役行为、耐高温红外雷达双隐身陶瓷材料设计研究。目前以第一作者在Adv. Sci., Nat. Comm., ACS Appl. Mater. Interfaces等期刊发表多篇论文。

(供稿:交通学院 编辑:武涛 审核:李文娟 终审:阿茹娜)